特別報道|瓷上烽火映赤心——景德鎮“紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年主題陶瓷展”作品賞析

文/江西日報全媒體首席記者毛江凡實習生田雪蒙

瓷繪鐵血魂,陶鑄家國情。

初秋的景德鎮,瓷韻悠長,游人如織。值此中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年之際,景德鎮“紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年主題陶瓷展”在景德鎮美術館舉行。這場跨越時空的藝術盛宴,通過100余件珍貴陶瓷作品,將觀眾帶回到那段烽火連天的歲月,在泥土與火焰的藝術中重溫民族記憶,傳承抗戰精神。

展覽分為“烽火歲月”“和平之光”“盛世華章”三大篇章,共同構筑出一部立體的抗戰史詩。抗戰時期,景德鎮廣大陶瓷藝人以刀筆為槍,在戰火中克服困難組織生產,并將抗戰標語、人物英雄事跡與革命場景熔鑄于釉彩之間,創作出大量意蘊深厚的作品。這些陶瓷器物用其獨有的語言再現那段波瀾壯闊、可歌可泣的歷史。景德鎮瓷都力量與民族命運的血肉聯系得以震撼再現。

陶瓷銘刻歷史,文物喚醒記憶

“烽火歲月”展廳,聚焦景德鎮陶瓷的“戰時敘事”,通過日常用具、紀念瓷器和軍用陶瓷等不同類別的展品,展現了瓷都人民與國家同呼吸、共命運的壯麗畫卷。其中一些瓷器不僅是當時人民生活的重要組成部分,更成為鼓舞士氣、傳播抗戰精神的重要載體。展品中,繪有“一致團結”“抗戰到底”等標語的日用瓷引人注目,它們曾經出現在千家萬戶的餐桌上,將抗戰意識融入日常生活,成為那個特殊年代極具特色的文化符號。

在展廳顯眼位置,中國工藝美術大師賴德全筆下的瓷板畫《紅色記憶之黃河》映入眼簾。只見釉上彩的黃河浪濤翻滾如沸騰的熱血,毛主席身披霞光佇立岸邊,仿佛能聽見他指點江山時的鏗鏘宣言。這幅作品將偉人氣魄與山河壯美熔鑄于瓷板之上,將歷史瞬間化為永恒圖像,讓觀者更加深刻地體會到不忘初心、薪火相傳的時代囑托。

為創作這批重大題材作品,賴德全沿著井岡山、瑞金等革命圣地,重走紅色之路,創作了《井岡山會師》《毛澤東在窯洞》《毛澤東在西柏坡》等作品。他還來到黃河邊,感受那種奔騰不息、氣壯山河的豪邁,創作了《紅色記憶之黃河》。賴德全說:“這幅作品不僅是一件藝術品,更是紅色教育的一個載體。我們要把中國人民的那種精氣神一代代傳遞下去,銘記歷史,繼往開來。”

在這個展廳,最讓人矚目的是由上饒林和順博物館選送的20多件系列抗戰日用瓷,這些“抗戰瓷”有瓷壺、瓷碗、瓷盤、瓷瓶等日常生活器物。在民族危亡的關鍵時刻,景德鎮的瓷藝匠人將對家國的赤誠、對侵略者的憤慨以及對勝利的期盼凝于筆端、刻入瓷骨。其中,展出的四個“一致團結”瓷碗,是當時新四軍在景德鎮定制的日用碗。“一致團結”的口號,在素白瓷面綻放出穿透硝煙的力量,承載著抗戰年代的特別記憶,是對抗戰勝利深刻而無聲的紀念。

林和順博物館送展的另一件制作于1945年8月的瓷盤,有重大的歷史意義。盤面以一個藍色的地球圖案為背景,“同盟勝利”四個繁體字圍繞中間,底部一輪紅日正從大海的波濤里冉冉升起,寓意和平與勝利的曙光已經到來。而一把1945年制作的瓷壺,壺身一側繪有“花中四君子”,清雅高潔;另一側則書寫“提倡國貨”四字,筆力剛勁,落款“松茂”。

為考證這把壺的淵源,收藏此壺的林和順博物館館長劉智勇專程拜訪了中國工藝美術大師張松茂之子張曉東。經他確認,該作品確為其父12歲時所作。張曉東回憶,父親張松茂自9歲起隨祖父習藝,12歲已初顯釉上彩繪的才華。這把壺不僅是一件陶瓷作品,更是一個少年在民族危難之際赤誠報國的見證,凝聚著陶瓷世家的深厚愛國情懷。

在展廳另一側,一幅像老照片一樣的瓷板畫作品《戰友情》,呈現了在景德鎮工作的江西青年抗日服務團第四大隊同志們的革命戰友情誼。1938年1月,江西青年抗日服務團第四大隊到景德鎮開展抗日救亡宣傳活動,照片中左起是彭炎、任邁、倪志堅、洪流,其中,彭炎在同年9月被任命為中共景德鎮市委書記。

展廳一側一個名為《光明在黑暗的盡頭》的瓷盤,也與彭炎有關。畫面中,一小女孩驚恐無助,旁邊有“孩子,忍耐著,光明在黑暗的盡頭”的題字。1938年12月,彭炎奉命離開景德鎮時,宣傳部長嚴興讓將這個瓷盤贈送給彭炎,并且邀請彭炎在瓷盤上題字。1938年冬夜,彭炎帶著這只瓷盤連夜撤離,渡鄱陽湖時寫下絕句八首,記述了當時的險惡形勢和他的心情。

記者采訪了正在展廳觀展的彭炎之女彭小苓。她深情地說:“這個瓷盤見證了我父親那輩人艱苦抗戰的經歷,每一個中華兒女都不應該忘記那段歷史。我們今天的幸福生活,是無數先輩用生命換來的。”

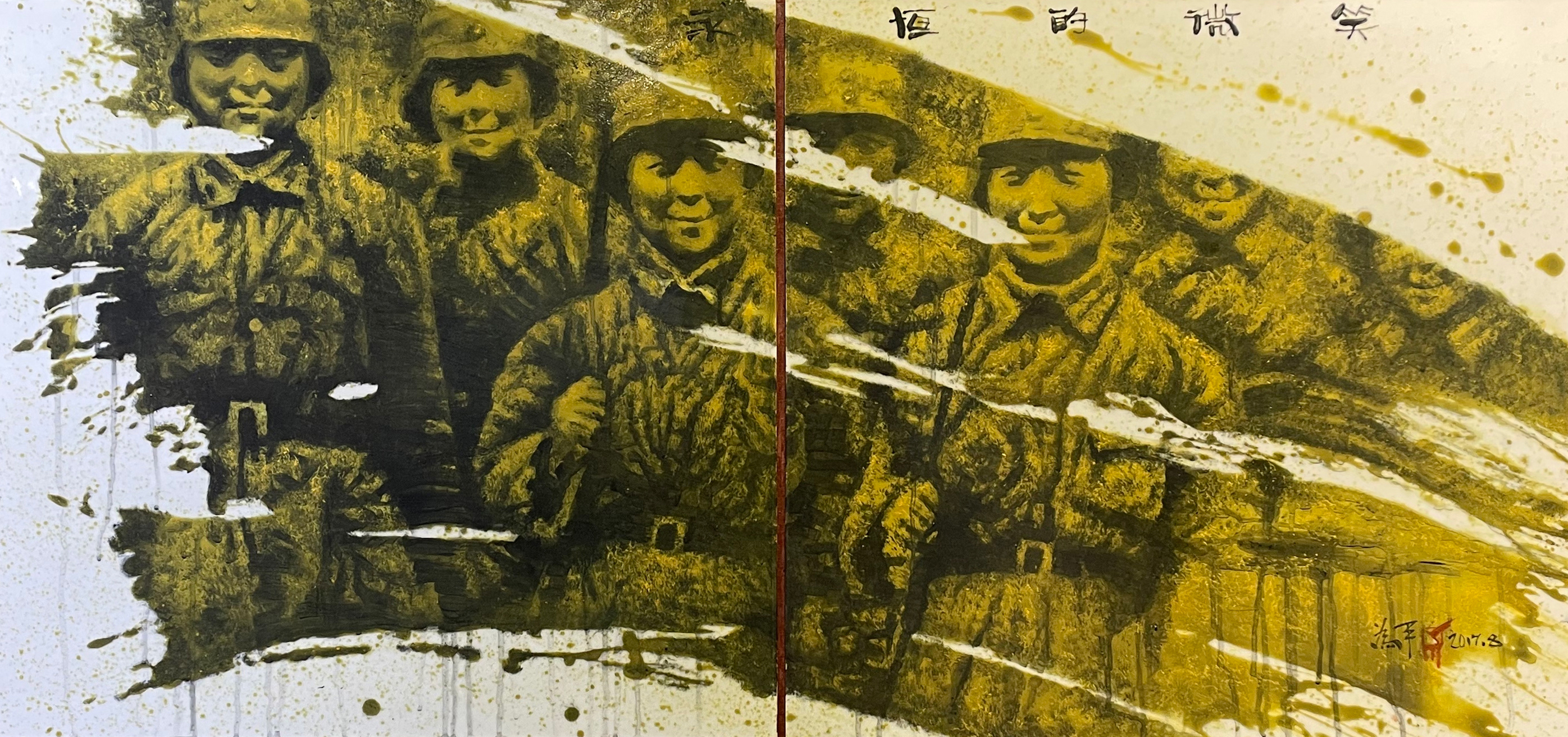

平型關大捷,是八路軍打的一個大勝仗。瓷板畫《平型關大捷》展現了平型關戰役中戰火硝煙的場景;瓷板畫《百團大戰》,體現了中國共產黨和八路軍的聲威和一線將士的光輝形象。其他作品如《凱旋》《大刀向鬼子頭上砍去》《抗日游擊隊》《永恒的微笑》,也定格了無數中華兒女拋頭顱、灑熱血的歷史瞬間。

釉色暈染春暉,瓷韻祈愿和平

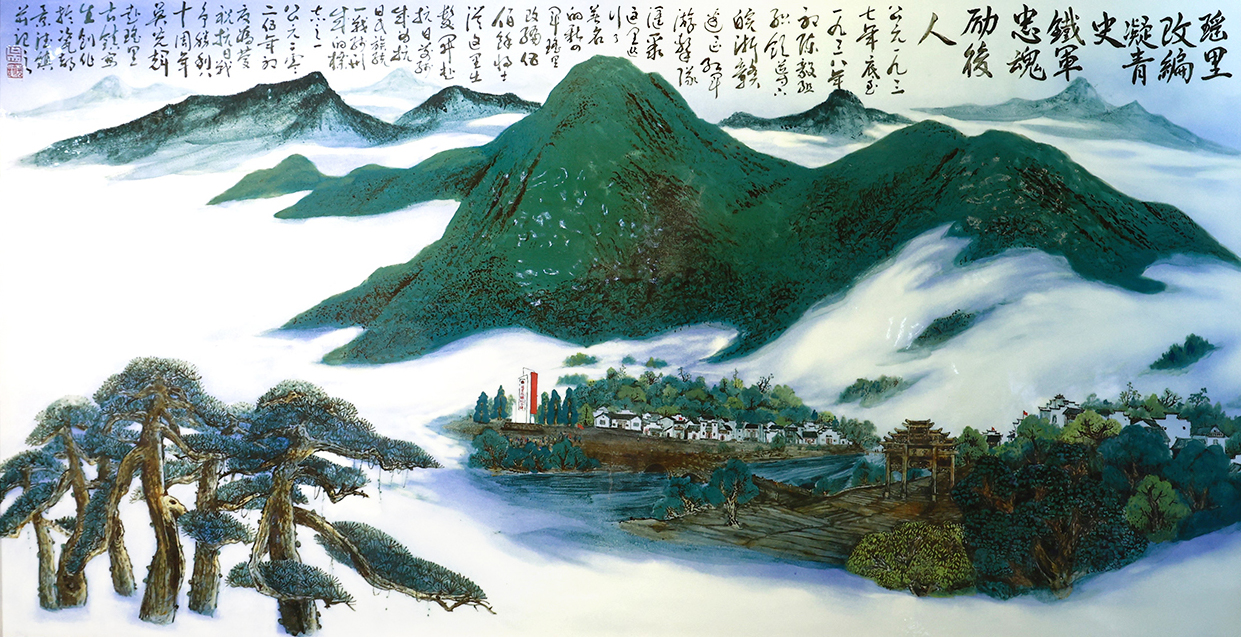

來到第二篇章“和平之光”展區,30余件現當代陶瓷藝術作品通過象征和平的鴿子、橄欖枝、綻放的花朵等元素,傳遞出中國人民珍愛和平、共建人類命運共同體的美好愿景。這些作品突出抗戰歷史事件、英雄人物、軍民生活等主題,將瑤里改編的星火燎原、英雄面孔的錚錚鐵骨熔鑄于瓷板畫與雕塑中,用陶瓷獨特語言再現那段波瀾壯闊、可歌可泣的歷史。

在藝術內涵上,本展區作品的創作者們借助陶瓷雕塑、釉畫、裝置等多種形式,表達人類對和平的贊頌與思考,對和諧世界愿景的向往和追求。這些創作不僅延續了景德鎮陶瓷的傳統技藝,更在主題和審美上展現出強烈的時代性與象征性,傳達出“珍愛和平”的東方智慧。

瓷板畫作品《瑤里改編凝青史》,由景德鎮高級工藝美術師、江西省新四軍歷史研究會常務副會長吳光輝專門為此次展覽創作。這幅作品對原材料的燒制、工藝要求很高,構圖富有特色,層次清晰。畫面上,新四軍瑤里改編場景鋪展,建筑舊貌換新顏,幾株蒼松傲然挺立,寓意“堅韌不拔、無畏抗爭”的精神內核,既是革命先輩意志的象征,也呼應新四軍浴血奮戰的風骨。吳光輝說,他將瑤里標志性的革命舊址融合在山水畫卷之中,讓歷史文化、紅色文化和陶瓷藝術三者融為一體,無聲訴說著和平的珍貴。

雕塑作品《在我們的土地上》,一個女孩俯身喂鴿子,快樂的表情洋溢在臉上,歌頌了和平生活的美好。這一場景超越了語言的隔閡,在釉色的凝定中成為和平柔軟的注腳。作品雖無繁復紋飾,卻以極簡的動態傳遞出深刻寓意:唯有在和平的天空下,生命才得以如此輕盈相依。它不只刻畫了童真與溫情,更默默呼喚著一個遠離戰火、萬物共生的世界。

另一件雕塑作品《止戈·八〇》,以折斷的槍支和子彈構筑一個和平三角豐碑,折斷截面形成“80”字樣,象征抗戰勝利80周年。抗戰期間,廣大民兵、兒童團員等紛紛挺身而出,他們不僅開展了規模空前的人民游擊戰爭,還為抗戰前線提供人力、物資和后勤保障,形成了強大的抗日民族統一戰線,譜寫了人民戰爭的不朽篇章,展現了中國共產黨抗日民族統一戰線廣泛的影響力。

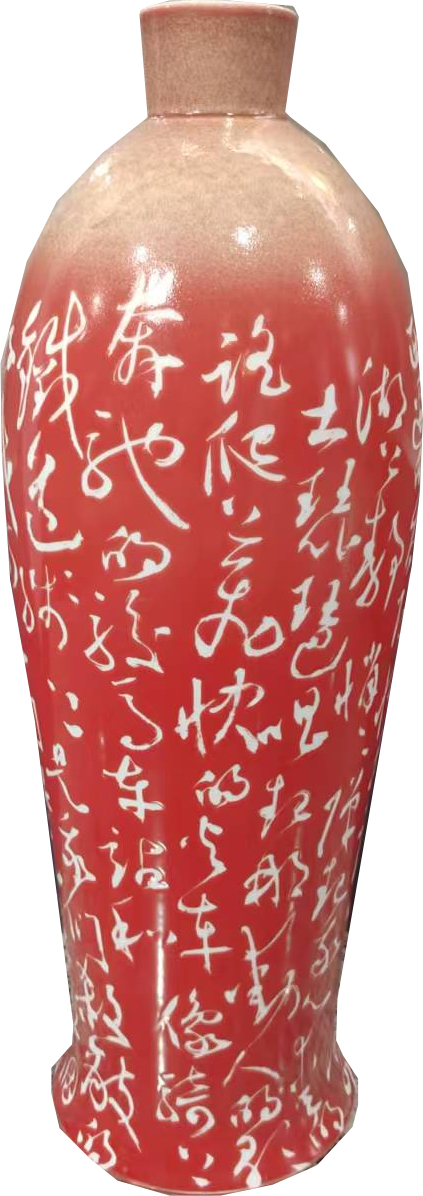

在展廳正中,一組造型精美的瓷瓶,吸引了眾多參觀者的目光。與《金玉祥和四海歸心天球瓶》同款的瓷瓶,曾作為國禮贈送給了法國總統馬克龍,它承載著中法友好的美好期許,寄托了雙方關系的深化與繁榮;同款的《三陽開泰扁肚瓶》,是1981年鄧小平贈送給日本外相的國禮瓷,由在顏色釉領域國家級突出貢獻專家鄧希平創作。“三陽開泰”有著否極泰來、吉祥如意的深刻寓意。《戰無不勝》瓷瓶,作者尹志軍以獨特的書法變形藝術,將“戰無不勝”四字凝于瓷間,突破傳統書法的規整形態,以變形藝術賦予文字強烈的視覺張力。

瓷都煥新彩,匠心譜華章

千年窯火盛,新篇入瓷來。

在第三篇章“盛世華章”展區,展現的是景德鎮以瓷為媒、守正創新的文化自信與開放胸懷,作品洋溢著對希望與光明的孜孜追尋與向往。

這里沒有戰火的痕跡,不見歷史的硝煙,取而代之的是一件件閃耀著創新活力與時代精神的陶瓷作品。它們以精湛的工藝、現代的審美和開闊的題材,講述著一個偉大民族從站起來、富起來到強起來的復興之路,也見證著千年瓷都新時代的文化自信與使命擔當。

從千年陶瓷藝術的接續傳承,到先進陶瓷材料的廣泛使用;從國家試驗區建設的扎實推進,到“一帶一路”文化交流的不斷拓展,陶瓷不再只是歷史的注腳,更是時代的宣言。景德鎮陶瓷也跨越山海,成為國際文化交流的“金色名片”。

瓷板畫《紅土地》,作者段長虹采用墨彩技法,刻畫出我省各行業涌現出的先進人物,展現江西兒女堅守崗位、無私奉獻的精神;瓷板畫《華夏印記》,高溫顏色釉燒制的“天安門城樓”金碧輝煌,青花長城蜿蜒如巨龍,釉料的流動感讓建筑有了呼吸。隔壁展柜里,碳化硼陶瓷與納米陶瓷球泛著金屬光澤——這些應用于航天領域的“科技瓷”,與傳統瓷瓶并置,訴說著千年瓷都的變遷。

而年輕一代藝術家的作品,以更加創新的技法進入大眾的視野,《耕耘·馳騁·探宇·翱翔》系列瓷板畫作品,聚焦中國式現代化發展進程。“我想以瓷為媒介,呈現農業耕耘、列車馳騁、深海探索、航天翱翔,借青花、窯變釉等工藝,融合傳統與現代,展現祖國各領域在科技的助力下飛速發展的蓬勃景象。”這組作品的作者、江西省高級工藝美術師、景德鎮青花山水非遺代表性傳承人周曉彤說。

浮雕作品《江山永固》,由中國工藝美術大師曹愛勤創作。她以萬里長城為題材,精雕細琢的長城與崇山峻嶺、蒼松茂林融為一體,刻畫出壯遠遼闊、氣勢恢宏的山河氣象,寓意中國共產黨領導下的祖國繁榮昌盛、蓬勃萬里。《科技強國》瓷板畫的作者段長虹,則采用釉上新彩加墨彩的寫實手法,分別展現出航母出海、天眼架設、火箭升空的震撼場景,彰顯我國尖端科學領域的硬核實力。

亮相于2025年央視春晚和元宵晚會的陶瓷藝術作品《春碗》也出現在“盛世華章”展區,引來參觀者紛紛打卡合影。2024年12月4日,聯合國教科文組織將中國春節列入人類非物質文化遺產代表作名錄。景德鎮為紀念春節申遺成功創作了陶瓷藝術作品《春碗》,融合“貼窗花”“舞獅”“舞龍”“放鞭炮”“團圓飯”“看大戲”六大年俗場景,充分展現了春節的喜慶氣氛和非遺習俗的魅力。這件作品用“景德鎮制”向世界講述中國文化,是中國春節獻給世界的禮物。

在展覽現場,“洋景漂”雷菲力的瓷板畫作品《盛世景德》,引來不少關注。雷菲力出生在英國倫敦,在加拿大長大,來到景德鎮已經有28年。“我第一次來到景德鎮的時候,從來沒有想過,自己將會和這座城市結下如此深厚的緣分。現在,我已經成為景德鎮的一分子,見證了景德鎮的崛起。我心中的景德鎮,就像一只鳳凰在美麗的文化認同中冉冉升起。”雷菲力感慨道。

《盛世景德》瓷板畫以青花為韻,巧妙勾勒出昌江兩岸的古今交融——遠處古窯遺址沉靜如史,近處現代建筑鱗次櫛比,一水相連,生生不息,在青白交織中鋪陳出一座城市的文化脈絡。正如雷菲力所言,沒有任何一個地方能像景德鎮這樣,把藝術與生活拉得那么近。讓陶瓷生命迸發出新的光彩。他的作品不僅是對瓷都煥新的禮贊,更是一位國際友人對中華文化最誠摯的致敬。

陶瓷是中華瑰寶,是中華文明的重要名片。景德鎮千年窯火不熄,恰如偉大愛國主義精神、偉大抗戰精神生生不息。今日的中國,正以自信的姿態屹立于世界東方;景德鎮陶瓷也正以包容與創新的氣度跨越時空,在文明互鑒中傳遞中華文化的溫度與高度。在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年之際舉行的這個主題陶瓷展,不僅是以陶瓷為載體重溫抗戰歷史,緬懷革命先烈,更是為了在傳承創新中汲取智慧和力量,共同譜寫人類和平發展的新未來。

時光流轉,澎湃如昨。100余件陶瓷作品,100余段凝固的歷史,它們經過景德鎮窯火的淬煉,終將在代代相傳的記憶里永不褪色。

瓷板畫《紅色記憶之黃河》賴德全繪

瓷板畫《戰友情》岳峻繪

瓷板畫《永恒的微笑》應為平繪

瓷板畫《凱旋》段長虹繪

瓷碗《春碗》吳江中等繪

陶瓷書法《彈起我心愛的土琵琶》汪開潮書

瓷碗《一致團結》藏家劉智勇提供

瓷板畫《盛世景德》雷菲力(英國)繪

瓷瓶《金玉祥和四海歸心天球瓶》景德鎮云之味陶瓷文化有限公司提供

瓷板畫《奮進新征程》段長虹繪

雕塑《止戈·八〇》周誠作

雕塑《在我們的土地上》張世椿作

瓷板畫《瑤里改編凝青史》吳光輝繪

瓷板畫《耕耘·探宇·馳騁·翱翔》(四條屏之一)周曉彤繪